В СОЦ.СЕТИ:

НЕИЗВЕСТНОЕ МЕТРО: ПОЕЗДА НА ДВУХ ЭТАЖАХ, ЛЮДИ-ГИГАНТЫ И СКУЛЬПТУРЫ ГЛАДИАТОРОВ

Красноармеец с ноутбуком на «Киевской», Богоматерь на «Новослободской», счастливые скульптуры на «Площади Революции» - какие только легенды, тайны и загадки не хранит московское метро. Оно уникально как инженерное и архитектурное сооружение, так задумывалось, таким и стало. Но не все проекты осуществились. Эти нереализованные идеи собрала выставка в Музее архитектуры. Расскажем о самых интересных.

«Маяковская»: спрятанные мозаики

Чуть ли не единственная станция глубокого заложения, где удалось сделать высокий потолок и колонны. Обычно используют широкие пилоны, чтобы компенсировать давление грунта.

Архитектор Алексей Душкин решил обойтись без громоздких опор. Задумка удалась частично. Станцию построили, но потолок начал трескаться. Пришлось усиливать опоры и снижать высоту помещения.

На подмосковном заводе «Дирижаблестрой» сделали арки из нержавейки, при помощи которых укрепили колонны. Трещин не стало, но низкий потолок закрыл мозаики. Тогда архитектор Душкин пробил овальные отверстия в новом потолке, чтобы пассажиры видели мозаику. Панно получились очень реалистичными. А вот художник Александр Дейнека остался недоволен, его работы оказались частично спрятаны.

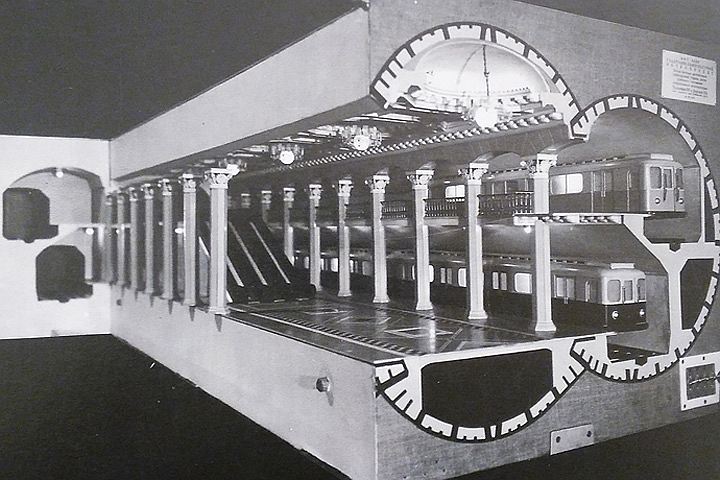

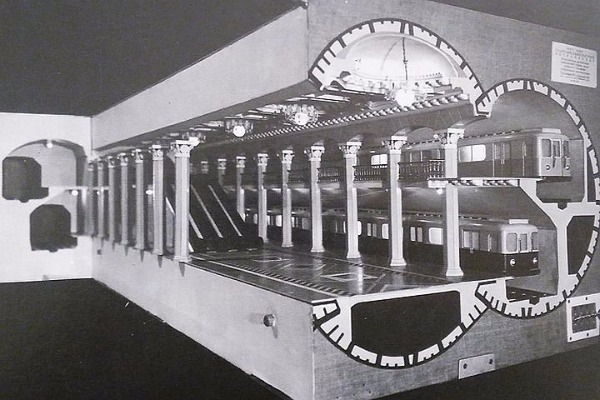

«Киевская»: второй ярус с балконом

В 1947 году архитектор Иван Таранов предложил сделать станцию «Киевская» двухэтажной (фото справа). Поезда приезжали бы на оба яруса. Снизу - радиальная ветка, сверху - кольцевая. Наверху пассажиры смогли бы выйти на балкон, а потом по эскалатору спуститься вниз.

От проекта отказались практически сразу же. Станция вышла бы слишком сложной и дорогой. А особых преимуществ у второго яруса с балконом нет. Только пассажиропоток ограничивался бы.

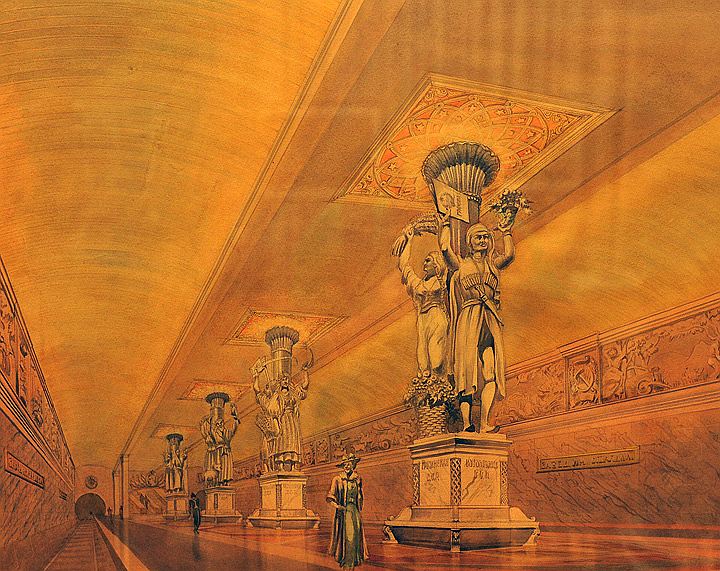

«Автозаводская»: великаны не прошли

Раньше станция называлась «Завод имени Сталина». По одному из проектов в центре перрона должны были стоять массивные колонны, подпирающие потолок. Архитектор Артамонов предложил поставить вокруг колонн гигантские статуи, изображающие советских людей. Скульптуры оказались бы в 3 - 4 раза выше человеческого роста.

По мнению специалистов, подземке повезло, что этот проект не реализовали. Во-первых, мощные колонны посреди платформы мешали бы движению. Во-вторых, большие статуи визуально подавляли бы пассажиров.

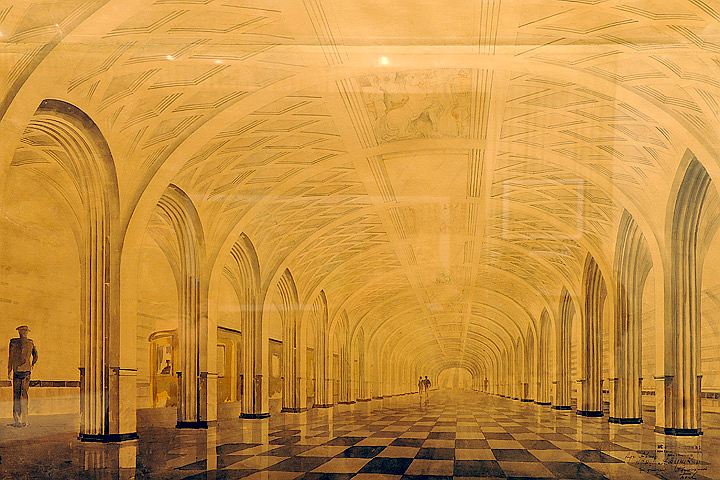

«Кропоткинская»: потолок больше не парит

Архитектор Алексей Душкин при строительстве станции вдохновлялся древнеегипетским храмом Амона в Карнаке. Там колонны расширяются кверху и превращаются в цветки лотоса, у Душкина они переходят в пятиконечные звезды на потолке. На станции все лампы скрыты в верхних частях колонн. Главной задачей первых архитекторов метрополитена было избавить станции от ощущения замкнутого пространства - потолок «Кропоткинской» как бы парил над пассажирами.

Сейчас желтые лампы заменили на белые - из-за этого цветовое восприятие станции сильно проиграло.

«Павелецкая»: стать «Донбасской» помешала война

Станцию начали строить еще до войны, и по проекту она называлась «Донбасской». Железная дорога, идущая от Павелецкого вокзала, как раз соединяет Москву с востоком Украины. Все оформление перрона подземки должно было показывать достижения промышленного региона. На потолке планировали сделать 14 мозаичных панно. Все архитектурные планы разрушила война. Готовые металлоконструкции станции остались в оккупированном Днепропетровске. А художник Владимир Фролов, который собирал панно, застрял в блокадном Ленинграде. Мастер до 1942 года выполнял заказ, он сделал все 14 мозаик. Буквально через несколько дней после завершения работы Фролов умер от голода. В итоге станцию достраивал уже другой архитектор - Алексей Душкин. Оформление изменили. А 8 из 14 панно установили на «Новокузнецкой».

«Бауманская»: атлетов заменили красноармейцами

Эту станцию хотели назвать «Спартаковская». Архитектор Борис Иофан собирался оформить перрон в классическом римском стиле, поставив в нишах статуи гладиаторов и советских атлетов.

Но как и с «Павелецкой», война внесла свои коррективы. Немцы были еще недалеко от Москвы, когда возводили станцию. Поэтому для декорации решили взять другие образы: партизан, красноармейцев, тружеников тыла.

«Лубянка»: игра света и тени

Изначально центрального перрона не существовало! Пассажиры, спускаясь вниз, оказывались в небольшом «предбаннике». Дальше они расходились в два тоннеля, которые шли вдоль путей.

На скругленных стенах архитектор Николай Ладовский сделал специальные каменные пояса. Они сдерживали свет фар от приезжающих поездов. Когда состав миновал очередной пояс, стены резко освещались. Это создавало необычную игру света и тени. Перрон как будто делился на отдельные световые участки, вспыхивающие по очереди.

Но сейчас каменные пояса убрали. Стены вдоль путей уже не похожи на правильный цилиндр. А проходы на центральную часть перрона окончательно разрушили весь замысел архитектора со световой игрой.

Конкретно

Исторические эскизы станций метро можно посмотреть в Музее архитектуры им. Щусева (ул. Воздвиженка, 5/25) на выставке «Московское метро - подземный памятник архитектуры». Экспозиция открыта с 11.00 до 20.00. Понедельник - выходной. Входной билет стоит 250 рублей. Настоятельно рекомендуем посмотреть выставку вместе с экскурсией (доплата 150 рублей) - записаться можно по телефону 8 (495) 690-05-51. Работать экспозиция будет до 17 июля 2016 года.