В СОЦ.СЕТИ:

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБИТЕЛИ. СУДЬБА КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Сегодняшний рассказ будет о истории и возрождении некогда славного Кирилло-Белозерского монастыря. В XV—XVII веках Кирилло-Белозерский монастырь - один из крупнейших и богатейших монастырей России, крупнейший по площади в Европе, центр духовной жизни Русского Севера, который в XVII веке богомольцы называли Северной Лаврой Руси..

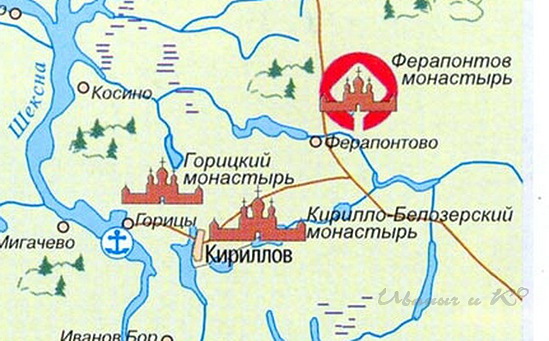

Мы попали в Кирилло-Белозёрский монастырь в начале августа этого года. После сильной ночной бури наш теплоход «Иван Крылов» подошёл к пристани у Горицкого монастыря на реке Шексна.

С поездки на автобусе от пристани на берегу Шексны и началось наше путешествие в Кирилло-Белозерский монастырь, расположенный на холме на берегу Сиверского озера. Монументальный ансамбль монастыря с мощными белыми стенами и живописными постройками словно вырастает из глади вод озера. Кирилло-Белозерский монастырь одной стороной обращён к городу и дороге на Вологду, другим — выходит к берегам Сиверского и Долгого озера, эффектно возвышаясь над водными просторами. Монастырь раскинулся на площади в 12 га и является самостоятельным городом-крепостью и состоит из двух последовательно возводившихся частей.

В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбль бывших Успенского и Ивановского монастыря (Старый город), Нового города и территория несохранившейся крепости Острог между ними. Монастырь окружён крепостными стенами (XVI в.; стены Нового города - 1653-82, строители К. Серков, С. Шам) с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.

Мужской Кирилло-Белозерский Вологодской епархии Русской православной церкви, расположенный на берегу Сиверского озера в черте города Кириллова Вологодской области, основан в 1397 русским богословом и политическим деятелем преподобным Кириллом Белозерским.

Создание Кирилло-Белозерского монастыря относится к концу 14 века. В это время на Руси шла волна за создание монастырей как экономических, культурных и духовных центров. Начало этому процессу положил Сергий Радонежский, который создал Троице-Сергееву Лавру в 1342 году. Основу монастырской колонизации Руси подготовил документ, который позволял монастырям владеть землями. Первым на пример Радонежского откликнулся Дмитрий Прилуцкий, который открыл Никольский монастырь.

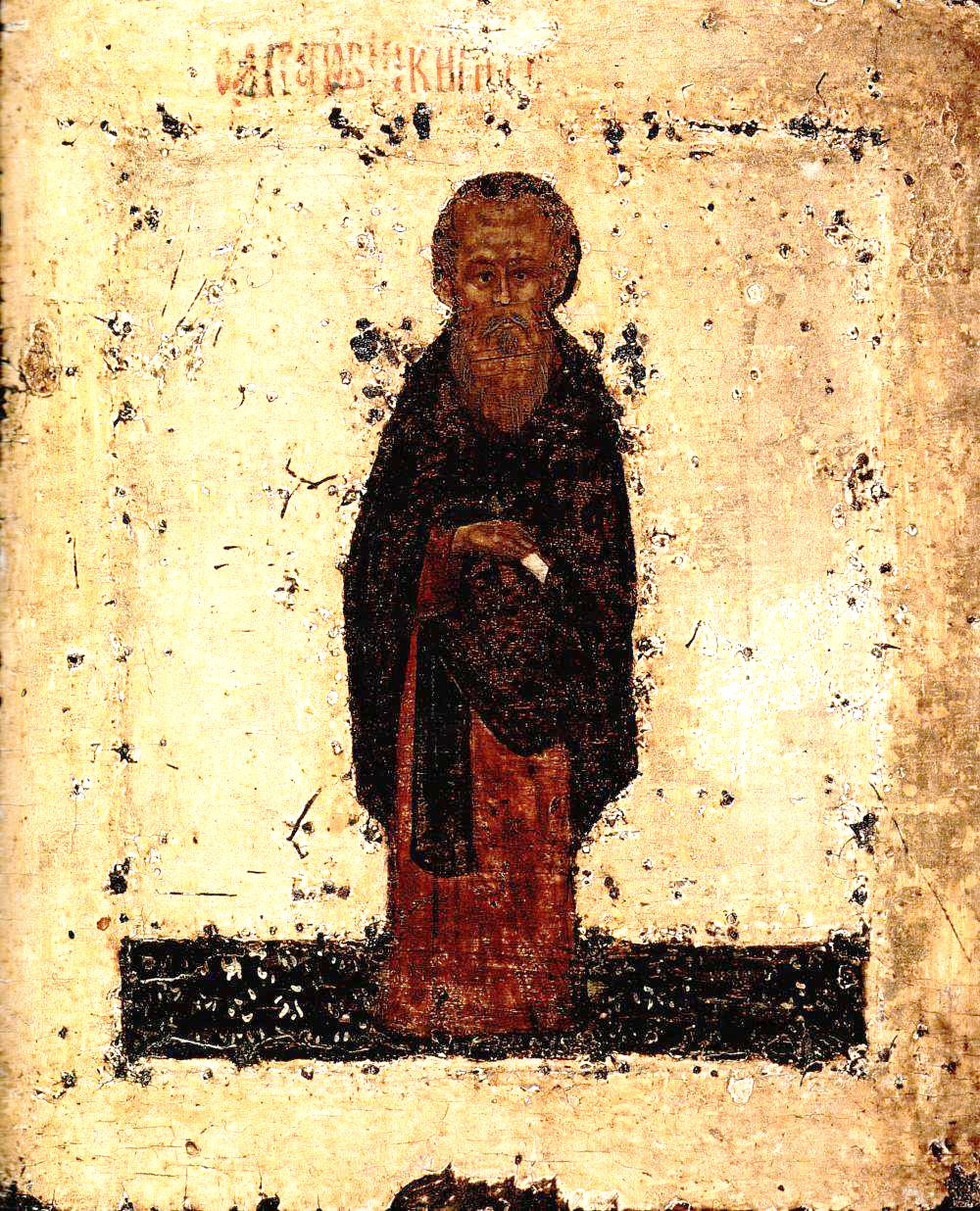

От светской жизни сподвижника Сергия Радонежского Кирилла Белозерского, создателя третьего монастыря Святой Руси известно мало. Есть версия, что он происходил из знатного рода, но рано остался сиротой и его приютил боярин Тимофей Ильич Вельяминов, служивший при дворе Великого князя Дмитрия Донского. Юноша был у боярина казначеем, но очень тяготился светской жизнью и хотел уйти в монастырь, хотя Вельяминов и был против этого. Заступничество Стефана Махрищского, друга преподобного Сергия Радонежского, помогло юноше уйти со службы и отправиться на служение в московский Симонов монастырь. Здесь будущему преподобному и довелось познакомиться с преподобным Сергием, с которым он не раз вел долгие беседы.

С первых дней службы Кирилл проявлял большое рвение к жесткой аскезе. Он хотел есть только через 2-3 дня и нагружать себя тяжелой работой и молениями. Но старец Михаил Смоленский, который был духовником юноши, велел ему вкушать пищу ежедневно вместе со всеми и приставил его к службе при пекарне. Кирилл очень усердно молился и много работал. Сергий выделял его среди иноков и всегда при визитах в монастырь беседовал с ним. Монах Кирилл своим религиозным рвением заслужил уважение товарищей, и в 1390 году они избрали его архимандритом Симонова монастыря. Службы Кирилла собирали большое количество людей (в том числе знати), которые оставляли значительные пожертвования и просили у преподобного совета. Такое внимание воспринималось им с большим неудовольствием, поскольку он последовательно стремился к уединенной молитве.

Летом 1397 года мечта Кирилла осуществилась. Место будущего путешествия было известно Кириллу заранее, ибо оно явилось ему в видении в одну из ночей, когда молился инок Божией Матери. Во время чтения акафиста Пречистой, когда Кирилл дошел до слов: «Странное рождество видевши, устанимся мира и ум на небо преложим», он услышал голос: «Кирилле, изыди отсюду и иди на Белоозеро, тамо бо уготовати место, в нем же можеши спастися». Голос этот сопровождался ярким светом, проникавшим в окно кельи. Выглянув, Кирилл увидел, что сияние исходит с севера, где находилось Белоозеро. Великая радость охватила Кирилла, ибо понял он, что услышала Пречистая молитвы его.

Вскоре после этой удивительной ночи в Симонов монастырь вернулся монах Ферапонт, совершавший по указу архимандрита хозяйственную поездку на север. Кирилл подробно расспросил Ферапонта о неведомом крае, особенно интересовало его, есть ли на Белоозере места, пригодные для пустынножительства. Ферапонт не только подтвердил, что таких мест достаточно, но и согласился сопутствовать Кириллу, поскольку давно имел желание уйти подальше от московской суеты. Так мечты Кирилла осуществилась и на берегу Сиверского озера появились два инока московского Симонова монастыря — Кирилл и Ферапонт. Они прошли долгий путь, преодолевая лесные чащобы, болота и реки.

Для поселения монахи избрали высокий холм на берегу Сиверского озера. Они водрузили крест, и начали копать земляную келью в крутом обвале горы со стороны озера.

На склоне этого холма выкопали землянку, в которой и прожили год. В 1398 году Ферапонт оставил Кирилла, ушел дальше на север, где облюбовал место для собственного монастыря, названного впоследствии его именем. Преподобный Кирилл несколько лет в одиночестве выживал в суровых условиях. На него падала сосна, крестьянин пытался поджечь его убежище, его пытались грабить, но от всех напастей святого хранила Богородица. Одиночество Кирилла продлилось недолго: к нему начали стекаться монахи и крестьяне. Затем новоявленная братия упросила Кирилла срубить церковь. В 1397 году пришли плотники - артель древоделов и поставили церковь Успения богородицы.

Постепенно вокруг Кирилла формируется монастырская братия, и монастырь начинает разрастаться. Преподобный покупает земли, создает устав монастыря, который отличался большой строгостью, собирает хорошую монастырскую библиотеку и пишет несколько посланий своим братьям по вере.

Уже при жизни основателя началось освоение двух близлежащих холмов на берегу Сиверского озера и строительство деревянных храмов, келий, служебных помещений, ограды, которые в последующие два столетия сменили каменные строения. Но местоположение основных монастырских территорий, собора, принципы формирования монастырского комплекса осуществлялись в строгом соответствии с местом, определенным некогда основателем обители.

Духовное влияние преподобного Кирилла и основанной им обители простиралось далеко за пределами белозерского края. Самим Кириллом был пострижен в монашество Савватий - основатель знаменитого Соловецкого монастыря на Белом море.

В 1427 году Преподобный Кирилл умирает, оставляя духовное завещание князю Андрею Можайскому с просьбой сохранить монастырь и закрепить за ним купленные земли. В 1547 году Кирилл был канонизирован в святые православной церкви.

Кирилло-Белозерский монастырь тесно связан со многими русскими обителями.

После преставления преподобного Кирилла в 1427 году его обитель стала местом постижения многих заветов иноческого существования и пострижения многих основателей северных монастырей, ставшими светильниками русского монашества : Нила Сорского, Корнилия Комельского, Александра Ошевемского, Игнатия Ломского. Многие из будущих основателей монастырей приходили в знаменитую обитель, чтобы увидеть, а затем самим продолжить её традиции. Таким человеком был преподобный Иосиф Волоцкий, который жил в Кирилловом монастыре в 1478 году. Он изучил его устав, а в следующем, 1479 году основал свой, Волоколамский монастырь.

Первое каменное сооружение монастыря – Успенский собор, был возведён в 1497 году. Строительство собора происходило в условиях сложного идейного конфликта. Уже при игумене Трифоне (1435—1447), снявшем с Василия Васильевича Темного клятву не искать московского княжения, в монастыре началось противостояние сторонников заповеданного основателем устройства монастырской жизни и новой братии, стремившейся к послаблению строгого устава и увеличению монастырских владений. Это монастырское несогласие достигло своей кульминации в 1483 году, когда 15 больших старцев на полгода ушли из монастыря без дозволения игумена. В конфликт был вынужден вмешаться белозерский и верейский князь Михаил Андреевич, удаливший игумена Серапиона (1482—1484 гг.). Новый игумен Гурий Тушин (1485 г.) пошел еще дальше: он возвратил великому князю деревни, пожалованные предшественнику. Монастырское управление перешло к нестяжателям, идеям которых непродолжительное время сочувствовал и великий князь. Более тридцати лет, с 1482 года по 1514 год, монастырь не делал никаких земельных приобретений.

Нестяжательство, возникшее как духовное течение, нашло сочувствие во многих монастырях Заволжья, но влияние его было непродолжительным. Уже во второй четверти XVI века активная хозяйственная деятельность Кирилло-Белозерского монастыря возобновилась с новой силой. Земельные владения монастыря растут год от года и распространяются на 16 уездов государства. К концу столетия монастырю принадлежала большая часть земель Белозерья, а к середине XVII века он входит в число крупнейших землевладельцев России. Хозяйственному процветанию в значительной степени содействовало относительно позднее закрепощение монастырских крестьян: на них не распространялись государственные повинности, что давало дополнительные возможности для развития сельского хозяйства, ремесленного производства, торговли. Экономической стабильности немало способствовало и неизменное благоволение со стороны московских государей, родовитых бояр и князей. Уже хрестоматийными стали перечисления бесчисленных обильных вкладов царя Иоанна Грозного и его приездов в Кирилло-Белозерский монастырь, немало щедрых пожертвований получила обитель от князей и бояр Старицких, Шереметьевых, Телятевских, Воротынских, Одоевских и многих других.

Монастырское благосостояние приобретало зримые формы в сооружении храмов, келий, служебных построек и крепостных стен. Особого размаха строительство достигло в XVI столетии, в течение которого было возведено 5 храмов из 11 отстроенных за всю историю существования монастыря. Если сооружение первых храмов — Успенского собора, церкви Введения с огромной трапезной палатой диктовалось внутренними монастырскими потребностями, поскольку число братии неизменно росло и требовались более вместительные летний и зимний храмы и трапеза, то в последующее время нередко доминирующим мотивом служило желание увековечить определенное памятное событие.

В 1528 году монастырь посещает Василий Третий с женой, они молятся о появлении наследника, и когда таковой у них появился, авторитет обители только возрастает, когда супруги молили заступничества преподобного Кирилла пред Господом о даровании и рождении наследника, подвигла великокняжескую чету к большой щедрости: монастырю была дарована тысяча рублей. На эти деньги одновременно строятся два храма: Архангела Гавриила — вблизи южной стены Успенского собора и Иоанна Предтечи — на холме, где некогда поселились преподобные Кирилл и Ферапонт. В церкви Иоанна Предтечи сооружается придел Кирилла Белозерского. Таким образом, рядом с часовней, срубленной руками святого, рядом с земляной кельей, где подвижники жили первое время, появляется храм, посвященный памяти основателя. Этот храм на вершине холма и возникшая через тридцать лет на склоне этого же холма церковь Сергия Радонежского стали ядром Малого Ивановского монастыря, где жила больная престарелая братия. Здесь же стояли деревянные покои часто наезжавшего в монастырь царя Ивана Васильевича Грозного.

Иван Грозный также всю жизнь благоволил монастырю, он трижды бывал в нем и пожертвовал невероятную сумму в 28 тысяч рублей по примеру своего отца.

Удалённый от столицы, окруженный стенами монастырь с конца XV в. становится местом ссылки противников Ивана Грозного. Междоусобицы и придворные интриги приводят в монастырские стены князей Воротынских, бояр Шереметьевых, друга и советника царя Иоанна Грозного Селивестра, царя Симеона Бекбулатовича и многих других известных в русской истории людей. В 1563 г. в монастырь по приказу Ивана Грозного была сослана княгиня Евфросинья Старицкая, организовавшая здесь знаменитую мастерскую лицевого шитья.

Особое место в истории белозерской ссылки занимает один из последних на Руси удельно-княжеских родов — род князей Воротынских, ведущих свою родословную от Рюрика.

В бурное царствование Ивана Грозного Белозерье стало местом не только ссылки, но и прибежищем для опальных вельмож, пытавшихся, нередко безуспешно, укрыться от царских палачей под монашеской рясой. Так, в 1560 году после отстранения от власти круга влиятельных царских советников, один из виднейших государственных деятелей этого периода, священник московского Благовещенского собора Сильвестр добровольно принял пострижение в Кириллове монастыре.

Но самого знаменитого своего узника монастырь узрел в 1676 году, когда после десятилетнего пребывания в соседнем Ферапонтовом монастыре в Кириллов перевели шестого русского патриарха Никона. Бывший «собинный» друг царя Алексея Михайловича, реформатор русской церкви в 1666 году церковным собором, созванным по желанию царя, был лишен патриаршего сана и отправлен в ссылку на Белоозеро.Содержание бывшего патриарха, не сумевшего смириться с положением простого чернеца, в основном ложилось на Кирилле-Белозерский монастырь даже в пору его пребывания в Ферапонтове. В Кириллове бывший патриарх находился 5 лет. В 1681 году тяжело больной Никон получил разрешение возвратиться из ссылки, но по дороге скончалсяскончался и был похоронен с почестями в основанном им Ново-Иерусалимском Воскресенском монастыре.

Иван Грозный питал особые чувства к Кирилло-Белозерскому монастырю, полагая что своим рождением он обязан молитвам здешней братии. Трижды побывав в монастыре (1545, 1553, 1569 годы), Иван Грозный высказал пожелание принять здесь пострижение, что и осуществил перед смертью, как и его отец Василий III.

Перед смертью Иван IV принял пострижение в монахи в Кирилло-Белозерском монастыре.

Основное строительство в XVI—XVII вв. развернулось на территории Успенского монастыря. Меньше чем за два столетия после кончины основателя затерянный в глухих северных лесах небольшой деревянный монастырь вырос в великолепный город, несомненно поражавший взоры паломников обилием церковных маковок, узорочьем башен, стен, живописностью служебных построек.

Бурные события первой четверти XVII века не обошли стороной монастырь. За стенами обители, с молитвами и тревогой за судьбу отечества, следили за сменами лжегосударей на московском престоле, а соседний Горицкий монастырь, находившийся под покровительством Кирилловой обители, принимал под свой кров непосредственных участников происходившей в столице исторической драмы: будущего русского царя Михаила Федоровича, царевну Ксению Годунову, царицу Марию Нагую.

Арена военных действий все более приближалась к Белозерью. У себя на родине поляки наслышаны были о несметных богатствах Кириллова монастыря, о драгоценностях, хранимых в его ризнице. Приближение врага вынудило монастырское начальство пересмотреть монастырский арсенал, прикупить оружие и заняться починкой и укреплением крепостных стен. В 1610 году игумен Матвей (1606—1615 гг.) отдает распоряжение: «...около монастыря починивать город и вновь стены вверх прибавлять», т.е. увеличивать высоту стен. С открытой напольной стороны в последующие два года возводятся укрепления Острога. Возведенные крепостные стены со сторожевыми башнями помогли в Смутное время выдержать осаду и несколько сильных атак интервентов из Польши и Литвы. После этого царь, осознав важность монастыря как крепости, велит построить еще несколько башен и усилить стену. В результате этого обитель становится мощным оборонительным сооружением.

Последующие события доказали прозорливость кирилловских соборных старцев. После освобождения Москвы разрозненные отряды польских и литовских интервентов двинулись на Север, разоряя по пути города. Под их натиском пали Вологда, Белозерск, Тотьма, Сольвычегорск. 20 августа 1612 года вражеские отряды показались у стен Кирилло-Белозерского монастыря, но добычей их стали только продовольственные запасы и скот. Сильному разорению подверглись многие монастырские вотчины и промысловые места. Несмотря на многие слабые места, крепость позволила монахам в 1612-1614 годах трижды отбить попытки интервентов во главе с паном Песоцким и «воровских людей» захватить монастырь. 5 и 11 декабря того же года монастырь отбил хорошо организованные приступы.В 1612 году монастырь подвергся атаке польско-литовских войск. Кириллов уже тогда имел мощные каменные стены с башнями и укреплениями. Иноки и все живущие в монастыре бились «накрепко», многих убили и «поранили». Однако штурм был отбит. Часть «воровских людей» утонула в озере, а выстрелом из пушки был убит руководивший осадой пан Песецкий. Интервенты отошли от стен монастыря и, рассеявшись по волостям, начали грабить и жечь окрестные селения.

И, хотя обширное монастырское хозяйство было разорено дотла, сама обитель уцелела.

Враг отступил, но не сдался. В 1614 году войска опять пришли к городу, но за год укрепления стали ещё крепче, и штурма не было. Дурная слава о монастырских укреплениях помешала врагу предпринять серьезные шаги по взятию города Белозерск. В 1618 году героическая оборона монастыря завершилась. Польско-литовские войска покинули пределы не только Белозерья, но и России в целом.

Правительство не сумело помочь монастырю, организация обороны и многолетняя осада целиком легли на плечи монастырской власти, и в первую очередь, на игумена Матвея, писавшего в 1615 г. в Москву о страшном разорении монастырского хозяйства: «...братия и служки побиты, иные перемучены и казна монастырская, деньги и лошади, и хлеб, и всякие годовые запасы пойманы, а иные пожжены и оттого де ныне монастырь оскудел и братья, и служки, и служебники из монастыря бредут розно, и в монастыре де им в осаде сидети не с кем» Шесть лет осады до предела истощили монастырскую казну, погибла треть защитников, а в целом население Белозерского края к 1617 г. сократилось почти на 90%. Многолетняя осада и защита крепости — одна из ярчайших страниц не только местной, но и отечественной истории. Историки, увлеченные драматизмом борьбы за Московский престол, не сумели пока с достаточной полнотой осветить значение и роль кирилловской обороны в общерусском деле спасения Руси от польско-литовской интервенции.

В XVI века в монастыре было возведено много новых церквей и зданий, так что к концу века разросшийся монастырь разделили на две части – территория, вокруг той самой горки, где жил преподобный Кирилл, обстроенная храмами и службами и обнесенная оградой, стала называться Горним, или Малым Иоанновским монастырем. В конце XVI века Кирилло-Белозерский монастырь был мощной по тем временам крепостью с каменной стеной протяженностью около километра, с восемью башнями и тремя подъездными воротами. В монастырской библиотеке к XVII веку уже насчитывалось 2092 рукописи, среди которых – древнейший список «Задонщины», летописные своды XV-XVI веков. В монастыре складывались свои распевы духовных песнопений, работали талантливые иконописцы, резчики и другие мастера. Монастырь имел свое подворье в Московском кремле, а также в ряде других русских городов; к нему приписывались захиревшие окрестный обители, как Нило-Сорская. В годы расцвета монастырь был богатым землевладельцем, имевшим также соляные и рыбные промыслы. Он не раз помогал государству денежными средствами и имуществом.

Древнерусские мастера-горододельцы XVI века, строившие Старый город, уделяли большое внимание художественной выразительности созданных ими крепостных сооружений. Узорчатый пояс из рядов поребрика и нишек-впадин проходил под верхними бойницами стен. На отдельных участках стены он хорошо виден и ныне. Эти же мотивы в сочетании с бегунцом и балясинами звучат и в декоративном убранстве башен. Они образуют нарядные светотеневые полосы, которые значительно оживляют поверхность стен и башен, смягчая их суровый крепостной облик. С помощью декора достигалось также удивительное архитектурное единство всех построек монастырского ансамбля конца XV—XVI веков.

После нашествия польско-литовских интервентов русское правительство осознало важное фортификационное значение обители. В 1654—1680 годах были построены новые каменные стены монастыря, дошедшие до нашего времени, и монастырь стал одной из самых больших и могучих крепостей в России.

В начале XVII века крепостные сооружения обители были усилены в связи с опасностью нападения отрядов польско-шведских интервентов и «воровских» людей. Работами по «городовому каменному делу» руководил старец Исайя. В дальнейшем Старый город неоднократно перестраивался.

Жестокий урок, преподанный монастырю польско-шведскими интервентами, был хорошо усвоен братией. Осада монастыря во время польско-шведской интервенции выявила многие несовершенства укреплений Старого города XVI века. Поэтому в середине XVII века по распоряжению московского правительства братией монастыря и строительным людом была возведена новая, более мощная ограда, с огромными стенами и высокими башнями — Новый город. По протяженности стен (около 1,3 км), по общим размерам, а также по огневой мощи он превосходил не только все монастырские, но и большинство городских укреплений XVII века. Кирилло-Белозерская обитель превратилась в первоклассную крепость, одну из сильнейших в древней Руси.

После изгнания интервентов монастырь не только принимает меры к залечиванию собственных, нанесенных войной ран, но пытается облегчить положение уцелевшего населения. Значительная часть крестьянских хозяйств получает льготы по земельному оброку, в результате чего уже к середине 1620-х годов заметно сократилась площадь заброшенных земель, и выросло число крестьянских дворов.

Уже через двадцать лет после войны была восстановлена экономическая мощь монастырского хозяйства, что позволило в начале 30-х гг. XVII в. начать ремонтные работы, а в 1643 г. монастырь приступил к новому строительству.

Опыт войны с поляками и шведами, внутренние смуты, усилившиеся в 1640-е гг., а также желание царя отблагодарить монастырь за сбережение любимого боярина Бориса Ивановича Морозова послужили причиной невиданного на севере строительства новой монастырской крепости в Кириллове. Алексей Михайлович дал на строительство 45 тыс. руб. (для сравнения скажем, что за строительство церкви преп. Кирилла на кирилловском подворье в Вологде в эти же годы было выплачено 7 рублей). У царского любимца и воспитателя Морозова и еще некоторых бояр, неугодных людям, которых царь прячет в монастыре от гнева народа, монастырские власти позаимствовали 5 тыс. рублей, тысячу четвертей ржи, двести четвертей овса «для подкорма оградных работников».В грамоте игумену монастыря и соборным старцам царь указывает, чтобы никто не сведал о местонахождении боярина: «...а если сведают, и я сведаю, и вам быть казненным, а если убережете его так как и мне добра ему сделаете, и я вас пожалую так, чего от зачала света такой милости не видали». После смерти Морозова по решению царя долговое обязательство монастыря было погашено из средств государственной казны. Как и оборона старой крепости во времена лихолетья, так и строительство невиданного по размерам Нового города велись собственными силами.

К середине 17 века происходит новый виток успеха монастыря. Снова ведется бурное строительство благодаря большому пожертвованию Алексея Михайловича, который хотел, чтобы крепость оберегала торговые пути к Белому морю от шведов.

В это время Кириллов монастырь уже играл роль главного форпоста на торговых путях к Белому морю. Особая военно-оборонительная роль отводилась ему и во взаимоотношениях Русского государства со Швецией в споре за выход к Балтийскому морю. Однако этой крепости, как и многим другим, возведенным в XVII столетии, так и не суждено было увидеть под своими стенами неприятеля. К концу 17 века заканчивается «золотой век» обители.

Середина XVII века — это не только время бурного экономического развития, грандиозной стройки. В истории монастыря— это и официальное признание высокого духовного значения обители: 1 августа 1649 г. монастырю было пожаловано архимандритство. Со времен основания монастырем управляли игумены и, как отмечают историки, кирилловские игумены зачастую по значимости стояли выше многих архимандритов и принимали участие в решениях земских и церковных соборов.

Ещё в 1448 г. кирилловский игумен Кассиан (1448—1469 гг.) ездил по просьбе великого князя Василия и митрополита Ионы к константинопольскому патриарху добиваться согласия на то, чтобы русские иерархи не ходили в Константинополь для поставления в митрополиты.

Дипломатические усилия Кассиана привели к успеху: константинопольский патриарх дал согласие на избрание русских митрополитов без участия Константинополя. Великий князь высоко оценил способности кирилловского игумена и через десять лет Кассиан вместе с игуменом Троице-Сергиевой Лавры был отправлен в Литву, чтобы не допустить там приема киевского митрополита Григория, поставленного Римом. Эта миссия не имела успеха, поскольку вопрос об отделении юго-западной части русской митрополии был решен.

Подпись игумена Матвея стоит на грамоте, подтверждающей избрание на царствование первого царя из рода Романовых — Михаила Федоровича. Кирилловские игумены нередко получали епископские кафедры. В течение XVI и до середины XVII столетия 10 кирилловских игуменов были хиротонисаны в епископы Ростовской, Коломенской, Вологодской, Суздальской, Смоленской епархий, а игумен Матвей в 1615 г. хиротонисан в митрополита Казанского. В Соборном уложении царя Алексея Михайловича и Лествице Патриарха Иоасафа кирилловский игумен занимал 13-е место, а честь соборных старцев Кириллова монастыря стояла на втором месте после старцев Троице-Сергиевой Лавры.

По монастырской описи 1601 г. в Кирилловском монастыре проживало около 180 человек братии, но население монастыря, кроме монахов, составляло значительное число послушников и мирских людей. Огромное монастырское хозяйство, земли и промысловые места которого были раскиданы во многих уездах средней и северной Руси, требовало привлечения целого штата для управления. В начале XVII в. управление монастырскими крестьянами и исправление всех государственных повинностей контролировали мирские лица, именуемые «слугами», их было более 80 человек. Кроме чиновников, монастырь нанимал большое число (иногда до 400 человек) служебных и мастеровых людей, исправлявших разные работы в подмонастырском хозяйстве. Вокруг монастыря располагались мастерские, где трудились кузнецы, токари, сапожники, портные, резчики по дереву и прочий мастеровой люд. Население монастыря и подмонастырья значительно увеличивали призреваемые нищие, больные, престарелые миряне, которых порой собиралось более 100 человек. Они жили, как правило, в монастырских больничных палатах и богадельнях.

Уже в конце XVI в. в монастыре сложилась система управления, сохранявшаяся до 1764 года.

Во главе монастыря стоял игумен (с 1649 г. — архимандрит), разделявший власть с 10-ю соборными старцами, в числе которых наиболее значительную роль играли келарь, казначей, строитель, житник и ризничий. Каждый соборный старец имел свои обязанности: келарь — второе лицо после игумена, обычно, замещал последнего во время отсутствия, осуществлял наблюдение за внутренней и внешней хозяйственной жизнью монастыря; казначей отвечал за сохранение казны, состоявшей не только из денежных средств, но и другого монастырского имущества; строитель вовсе не руководил строительством, о чем, казалось бы, говорит название должности, а имел большой и не вполне определенный круг обязанностей, включавших и управление Афанасьевским подворьем в московском Кремле, и замещение игумена в некоторых случаях; житник принимал, выдавал и вел учет хлебным запасам, а ризничий хранил многочисленную драгоценную церковную утварь: священные сосуды, шитые пелены, употребляемые при богослужении, ризы, кресты-мощевики, книги в дорогих окладах.

Сформировавшаяся к XVII в. большая монастырская библиотека потребовала учреждения должности старца — книгохранителя, эти обязанности выполнял кто-либо из монахов, облеченных священным саном — священник или дьякон.

Библиотека Кирилле-Белозерского монастыря вполне заслуженно имела славу богатейшей книгохранительницы Руси. Уже в конце XV в. здесь был составлен один из первых книжных каталогов, включавший 212 названий, в числе которых знаменитые «Задрнщина» и «Повесть об Александре Македонском». К середине XVII в. библиотека насчитывала чуть менее двух тысяч книг. Редкие издания и рукописи начали вывозить из Кириллова уже в XVII в.

Так, в 1639 г. патриарх Иоасаф потребовал передать в библиотеку Печатного двора 34 книги, через год туда же запросили Прологи и Минеи. Кирилловские рукописи и печатные издания в XVII—XVIII вв. вывозили в Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Киев.

Однако крепости Кирлло-Белозерского монастыря, как и многим другим, возведенным в XVII столетии, так и не суждено было увидеть под своими стенами неприятеля. К концу 17 века заканчивается «золотой век» обители. Ни мощные стены, ни признание духовной, просветительской роли Кирилло-Белозерской обители не могли уберечь ее от сложных и болезненных преобразований, с которых начался для России XVIII в.

Во времена своего правления монастырь посещает Петр Первый. Именно при нем обитель начала терять свое государственное значение, так как у страны появляются новые крепости на балтийском берегу. По этой же причине теряют значение торговые пути, проходящие через земли обители. Реформы Петра Первого нанесли урон экономической мощи монастыря. Кроме того, императору нужны были рабочие руки, которые он снимает с монастырского строительства. В течение 18 и первой половины 19 века обитель теряет экономическую значимость и культурную ценность, многие сооружения ветшают или даже уничтожаются. В 1864 году Екатерина Вторая отнимает у монастыря земли, а слободу, где жили служители, она превращает в город Кириллов. Сохранность комплекса обеспечивается тем, что у него появляется дополнительная функция.

Потеря оборонительного значения привела к тому, что уже в 1701 г. из монастыря начали вывозить оружие и боевые припасы. На многих строениях, в том числе и городовых, обветшали кровли, на просьбу о помощи монастырское руководство получило резкий отказ и, как верно замечает исследователь строительной истории Кирилло-Белозерского монастыря А.Н. Кирпичников, «...великая государева крепость в первой половине XVIII в. держалась исключительно силой традиций». Но еще большие перемены к худшему произошли во второй половине столетия.

Особенно тяжелым для монастыря стал 1764 г., когда был издан императрицей Екатериной II указ о духовных штатах. Только благодаря своей известности и прошлой славе монастырь получил содержание первоклассного монастыря, но его, разумеется, не хватало на поддержание рушащихся строений. В том же году в монастыре случился очередной пожар, повредивший многие келейные корпуса и другие здания. Неудивительно, что посетивший в 1791 г. монастырь секунд-майор Петр Челищев описывает картину крайней нищеты и запустения.

Уже в первой половине XVIII в. в монастыре снимали помещения городское казначейство и духовное училище, в 1764 г. монастырь сдал в аренду ряд келий, палат и подклетов под хранение соли, хлеба, вина, позднее здесь же появились два соляных магазина. По-видимому, в начале XIX в. монастырь выделил помещение для городской тюрьмы. Существование последней вызвало большое возмущение со стороны архимандрита Иакова, назначенного настоятелем Кирилло- Белозерокого монастыря в 1866 г.

Имевший превосходное духовное образование и опыт преподавательской работы архимандрит Иаков горел желанием возродить жизнь в Кириллове на основах строгого устава преп. Кирилла. Поэтому первой его заботой стало выведение из стен монастыря чужеродных учреждений. После нескольких лет настоятельных прошений архимандрита городскую тюрьму в 1876 г. из монастыря убрали, но уже в следующем году в караульном помещении при Казанской башне поселили пленных кавказцев. Немало усилий приложил Иаков и к переводу духовного училища из монастырских стен в город, он не только хлопотал перед высоким начальством, но дал собственные средства на строительство училищного здания, окончание строительства которого ему увидеть не довелось.

На его долю выпали заботы по приведению монастыря в благопристойный вид в связи с празднованием 500-летия со дня основания в 1897 т. Архимандриту Иакову пришлось очень долго хлопотать о получении дополнительных средств на ремонты, но основные работы начались уже после его смерти. Был наведен порядок в Успенском соборе: заново позолотили иконостас, промыли и прочистили серебряные оклады икон, царских врат, очистили от пыли настенную живопись, паникадило и подсвечники. Поправили аварийные участки стен, деревянные ограды, побелили башни.

Юбилей праздновали в день памяти основателя монастыря 9 июля по старому стилю.

Проблемы сохранения архитектурных памятников очень остро встали в Кирилле-Белозерском монастыре. На протяжении полутора столетий монастырь не имел средств для крупных поддерживающих ремонтов. Запас прочности многих зданий был нарушен колебанием уровня воды в Сиверском озере, которое после завершения строительства в 1829 г. Северо-Двинской водной системы превратилось в водохранилище.

В 1911 г. архиепископ Новгородский и Старорусский Арсений, объезжая епархию, посетил и Кирилло-Белозерский монастырь. Маршрут и впечатления от поездки один из его спутников описал в отчете, опубликованном в «Новгородских епархиальных ведомостях». Состояние знаменитой обители вызвало у автора отчета невеселые размышления: «Многие древние здания монастыря ныне представляют руины, грустно видеть, как безвозвратно гибнет самобытное творчество русского народа. Нельзя иначе, как с болью сердца, смотреть на разрушения стен обители, когда-то оставшихся нерушимыми даже при осаде ее неприятелем... Не враг разрушает памятники нашей истории и славы, а мы сами — своим невниманием, непониманием важности прошлых жизненных явлений. Особенно сильному разрушению... подверглись стены и башни... Так, Свиточная башня, можно сказать, доживает последнее свое время и на глазах многих знатоков гибнет с часу на час и очень скоро должна сделаться руинами частью на земле, частью в озере...

Но не только эта башня, а почти вся линия стены вдоль берега озера заметно разрушается. Местами части стен (особенно это заметно позади настоятельского корпуса) уже представляют груду кирпичей; а те галереи стен, по которым когда-то братия совершала крестные ходы — теперь, увы, представляют собою в своем разрушении нечто ужасное для любителя старины. Взобравшийся на них турист рискует быть засыпанным под грудой кирпичей, вот-вот так и грозящих ему ежеминутной гибелью от малейшего сотрясения и неосторожного хождения по ним. А остальные Кирилло-Белозерские здания, за исключением темных комнат, что представляют собою?! Они предоставлены стихиям, всюду грязь, сырость. Конечно, наличных средств монастыря теперь не станет на приведение в порядок векового запущения».

Епископ Кирилловский Иоаникий поставил в 1914 г. перед Новгородской духовной Консисторией вопрос о капитальном ремонте старинных сооружений. На заседании Новгородского церковно-археологического общества в феврале того года члены Совета признали необходимость срочного ремонта. Тогда же вопрос о поддержании ценнейших Кирилловских памятников рассматривался в Государственной думе при обсуждении сметы Святейшего Синода. Хозяйственному управлению Синода было предложено принять безотлагательные меры к спасению от разрушения памятников Кирилло-Белозерского монастыря. Начавшаяся война, а затем события 1917 г. не позволили осуществить намеченные планы. К 1917 году в нем оставалось лишь 7 монахов и 10 послушников.

В апреле 1918 г в Кирилловском уезде началась национализация церковного имущества, и в первую очередь, земельных угодий храмов и монастырей, а затем и церковного имущества. 1 мая 1918 г. комиссия Кирилловского Исполкома начала опись монастырского имущества, за которой последовали многочисленные изъятия преимущественно предметов, содержащих драгоценные металлы и камни. Попытки архимандрита Варсонофия уберечь монастырь от разграбления и резкие высказывания по поводу декрета об отделении церкви от государства послужили поводом для его ареста. Против архимандрита было сфабриковано дело и 15 сентября 1918 г. архимандрит Варсонофий и игуменья Ферапонтова монастыря Серафима были расстреляны под г. Кирилловым. Такая же участь постигла и последнюю игуменью Горицкого монастыря Зосиму, ее дважды арестовывали и расстреляли в 70-летнем возрасте по решению тройки УНКВД в 1937 г.

Кирилло-Белозерский монастырь после расстрела архимандрита Варсонофия продолжал жизнь еще в течение 5 лет, его немногочисленные насельники жили под страхом репрессий, которые могли обрушиться в любой миг. В октябре 1924 г. местная власть приняла решение об окончательном закрытии монастыря и создании на его территории музея.

После закрытия в 1924 году Кирилловского монастыря и остальных обителей Северной Фиваиды в этих святых местах началось жестокое гонение на верующих. Монахов ссылали в тюрьмы и расстреливали, горицких и ферапонтовских монахинь топили баржами. Но именно в этих условиях Господом были явлены великие подвижники благочестия, благодаря которым до наших дней сохранились ревнители православной веры. Среди них – последние кирилловские епископы - новомученики и исповедники, ныне представленные к канонизации.

В 1997 году комплекс Кирилло-Белозерского монастыря был внесен в перечень особо охраняемых культурных объектов страны. А в 1998 года музей и монастырь благополучно соседствуют на одной территории.

Юбилейный для монастыря 1997 год ознаменовался подписанием договора между музеем и Вологодским епархиальным управлением о передаче территории Малого Иоанновского монастыря для возобновления монашеской жизни, и 28 августа, после более чем 70-летнего перерыва, совершилась Божественная литургия в храме над гробом преподобного Кирилла Белозерского. 29 декабря 1998 года Малый Иоанновский монастырь был наконец передан Церкви. В 1998 году президентским указом ансамбли Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей и музей-заповедник были включены в Свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В 2009 году часть икон, вывезенных из монастыря, была возвращена, но часть наследия по-прежнему остается в крупнейших музеях страны. В монастыре продолжают храниться мощи святого Кирилла Белозерского, которые героически сберегли монахи под страхом смерти.

Из храмов монастыря действуют Сергиевский (летом) и Кирилловский (круглый год).При монастыре действует воскресная школа.

Места для приема и размещения большого количества паломников в монастыре пока нет. Одной из новых традиций обители стал ежегодный крестный ход 15 сентября к месту расстрела в 1918 году епископа Варсонофия Кирилловского и игумении Серафимы Ферапонтовской, где сейчас установлен памятный крест и заложена часовня.

Каждый год 22 июня в обители отмечается день памяти преподобного Кирилла Белозерского.

К престольному дню 22 июня 2015 года музей, находящийся на территории монастыря, подготовил документы о передаче в безвозмездное пользование Кирилло-Белозерскому монастырю на 490 лет здания на территории Малого Иоанновского монастыря.

День памяти преподобного Кирилла Белозерского отметили и 22 июня 2016 года. Традиционно в этот праздник, посвящённый преподобному Кириллу Чудотворцу, верующие идут крестным ходом вокруг обители с остановкой у храма Преображения Господня, расположенного на берегу Сиверского озера, где совершается чин освящения воды.

Этот год не стал исключением: наместник Кирилло-Белозерского монастыря игумен Анастасий (Додарчук) совершил чин освящения вод озера. Во время крестного хода совершались остановки с чтением Евангелия и кроплением верующих святой водой.

На радость кирилловчанам и паломникам Божественную литургию, проходившую в Успенском соборе, возглавил глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

По окончании Божественной литургии митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий обратился к многочисленным паломникам и прихожанам монастыря со словами приветствия и поздравил всех со славным торжеством обители:

«Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня мы празднуем память игумена Кирилло-Белозерской обители преподобного Кирилла, основателя этой святой обители и её покровителя. Прошли века, а его заступничество перед Престолом Всевышнего остаётся, остаётся и покровительство его не только над сей обителью, но и всеми, кто притекает к нему за помощью.

Сегодня за богослужением я размышлял о недавно прошедшем времени, как наши отцы и деды переживали жестокие гонения, когда они не имели возможность не только войти в храм, но и подойти к нему: были закрыты обители и храмы, многие из них были разрушены и возможности молиться в них не было. Сегодня мы имеем возможность молиться в возрождающейся обители преподобного Кирилла, мы можем поклоняться его цельбоносным мощам, мы можем каждый воскресный день и каждый праздник в летний период молиться под сводами вот этого прекрасного, дивного Успенского собора, покровительницей которого является Царица Небесная и который освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. И много других благодеяний есть в нашей жизни. К хорошему мы очень быстро привыкаем, и когда случаются какие-то искушения, мы начинаем роптать. Преподобный Кирилл в своей жизни много терпел лишений и всегда благодарил Господа. Для родителей от своих детей ничего не надо, кроме взаимной любви и благодарности. И для Господа очень благоприятна будет наша благодарная молитва за Его благодеяния, которые Он нам ниспосылает. Мы имеем большой дар – молиться в этих святых древних храмах, в этих святых обителях. Мы не знаем, какое время наступит завтра или послезавтра. Будем просить у Господа, чтобы он продлил эти благоприятные дни, будем Его благодарить за Его благодеяния по отношению к нам и будем просить преподобного Кирилла, чтобы он умолил и продлил эти дни. Будем молить преподобного Кирилла и благодарить за то, что он предстательствует о святой обители и о каждом из нас, кто к нему притекает за помощью, ибо преподобный Кирилл не остаётся в стороне, когда мы прибегаем к нему за помощью с мольбой...

Я от всего сердца поздравляю всех, кто приобщился сегодня Святых Христовых Тайн. Отрадно было видеть, что много детей приступает к Святой Чаше. Это говорит о том, что молодое поколение воспитывается в духе христианской истины. Ведь нет здесь в храме ни одного человека, которого бы заставили прийти насильно, все пришл

Источник: https://cont.ws/post/435787